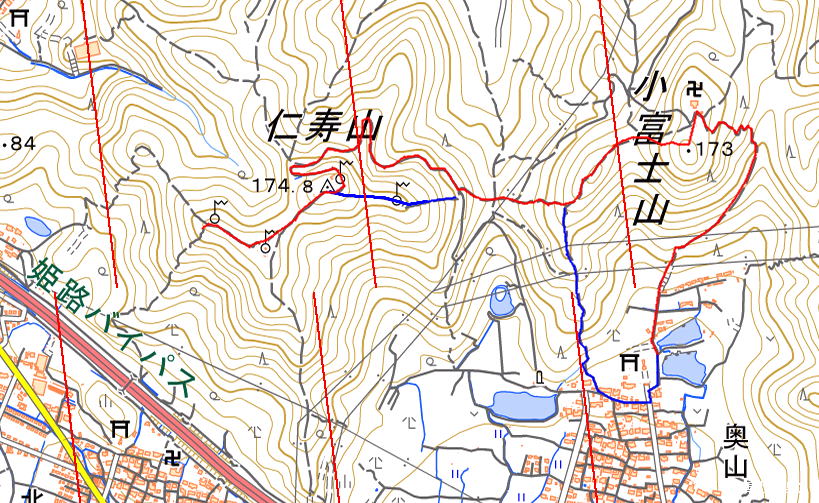

№815 小富士山/麻生山〜仁寿山 (約6.5km) 青線復路

11年振りの小富士山、登山道は踏まれていたが華厳寺境内草蔓延りジャケツイバラもはびこり中。

それでも展望100点満点仁寿山への下り道は滑りながら下りきる。

管理道で仁寿山。ここを通過反射板で、御旅山など展望し昼して休んで引き返す。

◎所在地 : 姫路市四郷町奥山の北山塊

◎地形図 : 2万5千図 『姫路南部(ひめじなんぶ)』

◎山行日 : 2024.11.4 (月) 晴れ爽やか

◎参 考 : 仁寿山・小富士山 ①00.1.5 ②2013. 3.13 576(詳細情報)

◎山行者 : 単独 Age=77歳

◎コースの見所 : ①小富士山・仁寿山からの展望

◎走行距離 : 往路 17.0km 往復 34.30km

麻生八幡宮P〜小富士山/麻生山(173.0m)〜峠〜管理道〜仁寿山(175.2m二等)〜

反射板(昼)〜往路引き返し〜仁寿山〜巡視路〜峠〜往路〜奥山地区(巡視路)〜麻生八幡宮P

自宅発(9:05)〜姫路東LP〜奥山地区〜1・麻生八幡宮P(9:39〜9:53)〜

2・不動明王(10:12)〜3・小富士山 『飾磨郡西国一番札所』華厳寺(10:32〜10:43)〜

4・展望所(10:45〜10:50)〜5・奥山分岐(10:57)〜

6・峠/東阿保・古墳道/奥山分岐(11:07)〜7・管理道(11:11)〜8・仁寿山(11:29)〜

9・反射板(11:40 昼 12:20)〜引き返し〜8・仁寿山(12:30)〜巡視路〜

7・管理道横断〜6・峠/東阿保・古墳道/奥山分岐(12:50)〜5・奥山分岐(巡視路)〜10・鉄塔(13:02)〜

墓地〜1・麻生八幡宮(13:30〜13:42)〜往路〜自宅(14:20)

距離に不安が有ったが今日も御旅山まで歩く計画で家を発った。姫路東LPで下りて薄い記憶をもとにBPを潜る(止まれの標識あり)そのまま直進し石の大鳥居を潜ると前方に麻生八幡宮が見えた。神社の右手へ回り込むと記憶ある東上池(ひがしうわいけ)隣接のPに着いた。1・麻生八幡宮(9:39〜9:53)スタートして直ぐの畑には鈴なりの柿が色付き、その正面上方にまさに富士山の形をした「小富士山」が見えた。登山口に「麻生山」「小富士山」との小ぶりの山名札が掛かっていた。

登山口へ向かうと正面に小富士山が見える 9:55 登山道は岩盤道 9:57

2番の大岩・割れ目の所に鎖 10:12 左大岩の上から桶居山尾根を眺める 10:21

登山道はいきなり岩盤の連続で雨水が流れ谷川になる様相だった。道の左右は笹とシダと柴藪の連続。10:09からほぼ地道になる。左に折れると久振りに吾亦紅(われもこう)を見た。前方に巨大な岩が現れる。2・不動明王/鎖場(10:12)岩には鎖が設置、その裾に風化著しい不動明王が祀ってある。岩の右を上り岩.その上に立つと東から南が全開し素晴らしい展望ありそこには役行者が祀られていた。そこからは岩盤上りになり間もなく小さな池があり(人工的に掘った半畳くらいの面積)水面を水草が覆っていた。

手掘りの池とそこに棲む和金 10:22

かなりきれいな水で中には金魚(和金)が沢山泳ぎその脇に役行者が祀られていた(花筒の枯れたシャカキを新鮮なものに入れ替えたが・・・数多くの人がこの前を通過したと思うが誰一人役行者にも枯れたシャカキも気にならないのか現在の世相を感じた)。振り返ると桶居山方面の山並みがきれいに見えた。ここから10分位で小富士山入り口に着いた。3・小富士山 『飾磨郡西国一番札所』華厳寺(10:32〜10:43)境内入り口に古い道標が掛かっていた

3番小富士山に建つ華厳寺入り口の道標と境内 10:32

「麻生山 至る 仁寿山1.2km」「麻生山 至る 四郷中学校登山口708m/あと一か所は劣化で読み不明(四郷小学校登山口?)」「至る奥山520m」この横に大きな手水鉢在り明治十二年四月その前に大きな大師立像が建つ。境内外周に四国八十八か所だろう石仏が華厳寺を取り巻いていた。また大きな忠魂碑・再建記念碑等も建つ。2013年には本堂の維持、境内の管理状況からすると参拝者。世話人も一定数居たと思われたが現在は共にそれを感じられなかった。

華厳境内・南から 10:43 境内に建ち並ぶ八十八ケ所の石仏

本堂周りは草が茂り中でも国内最強のイバラ「ジャケツイバラ」が本堂にも迫っていた。このイバラ退治に取り掛かったが兎に角強力なトゲで数本処分で退散した。この山の呼び名は沢山ある「小富士山・麻生山・播州富士・播磨小富士山・麻生富士」本堂を離れゆるく上ると広い平地に着く(最高点)。「麻生山・小富士山173m」の札が掛かっていた。4・展望所(10:45〜10:50)南面180度大展望、勿論仁寿山から計画の折り返し地点の御旅山も見える。

最高点の平地・北から 10:44 同所からPの東上池 10:46

同所から御旅山を眺める 10:47 同所から仁寿山 10:48

仁寿山へは最高点から少し戻った所から下る(少し分かり難い/本堂から少し離れた所からも下れるが少し遠回りも安全)殆どが岩盤下りでしかも雨後は苔で滑り危ない、何回か滑ってヒヤッとした。下り切り(10:55)ゆるく上って丘ピークを越え下っていると前回気が付かなかったが左手に微かな分岐があり「奥山」の小さな札が掛かっていた。5・奥山分岐(10:57)道に露岩が現れるとそれは古墳の上蓋で中を覗くことかなり広い空間が見えた。この古墳も正確に南北の向きで築かれていた。(11:05)

そして間もなく峠に着く。6・峠/東阿保・古墳道/奥山分岐(11:07)北へ下ると大きな古墳群集がある。10年位前だったか「見野古墳祭り?」の時、公民館から徒歩で麻生神社前通過〜この峠〜古墳群に寄って公民館に戻るイベントに参加したことを思い出した。うす暗い峠から上り管理道に出る。7・管理道(11:11)仁寿山へ直登コースも在るが管理道を歩いた。途中で下ってくるハイカー(同年代男)に出合う「小富士山経由ですか」「病み上がりで仁寿山だけ」との事。

7番管理道に出る左直登コース 11:11 管理道に咲く黄色い花 11:12

8番仁寿山の中継塔群とフエンスに付けられた山名札 11:29

最後のピンカーブ手前で北尾根への踏み跡を初めて見付け「何時か歩いて見よう」と思う。8・仁寿山(11:29)三角点石標は中継塔のフエンスに囲まれ近くで見られない。姫路城は確認できた。ここからも管理道が続きその道の両側は仮払いされていた。次の中継塔の右を通過して進み右に反射板を見て間もなく北西方向に踏み跡が下る(地図破線通り)がそこで左に曲がると前方が全開し大展望が得られる。ここで昼にする。9・反射板(11:40 昼 12:20)先ずは御旅山を確認する。

9番反射板先の展望所から御旅山 11:41 姫路市街ビル群近くの緑は手柄山

「遠いなー」10年前にはこんなこと思わず御旅山を目指している。御旅山へは歩き疲れもありとても行けない。「だったらどうする」おにぎりやおやつを食べながら思案した。①少し引き返し北西へ下る踏み跡を下り左へ周り現在地に上り返えし、小富士山経由で車に戻る。 ②ここから引き返し仁寿山手前から北尾根への踏み跡に入りコースの下見をする。その後の歩きはその時に判断する。 ③ここから引き返し仁寿山から直登コースを下り5番から奥山地区へ下る。

結果は一番楽な3番に決めて引き返した。8・仁寿山(12:30)直登コース(巡視路)を下る。管理道に出る直前辺りでリンドウの群生を見る。7・管理道横断〜6・峠/東阿保・古墳道/奥山分岐(12:50)〜5・奥山分岐(巡視路)入り口は曖昧な踏み跡だったが直ぐに明確になった。10・鉄塔(13:02)鉄塔は二連でそれを通過するとザレ気味の所も在り、間もなく墓地を経て集落を通過。車に戻る前に池の東尾根に立ち並ぶ鉄塔尾根への巡視路入口がないか池の堤を東へ探索に行ったが巡視路の赤い札は見当たらず引き返した。1・麻生八幡宮(13:30〜13:42)〜往路〜自宅(14:20)

仁寿山から下る途中からの小富士山 12:42 麻生八幡宮に戻る13:18

池の堤から小富士山 13:31 堤に記念として保存された池の樋「東池 旧の樋 平成二十三年三月」

麻生八幡宮『祭神は仲哀天皇・神功皇后・応神天皇の三柱。創建年代については不明であるが、伝承によると、西征の神功皇后が麻生山に登り戦勝を大国主命に祈ったことに基づいて八幡三神を祀る一社を創建したことに始まると言われている。中世には、石清水八幡宮領継荘の鎮守として繁栄し、現在は継と奥山地区の氏神となっている。神門は元禄八年(一六九三)建立であったが、平成四年に新築され、参道の石鳥居は弘化三年(一八四六)の建立である。 姫路市教育委員会』