19

3

4

大杉山

№262

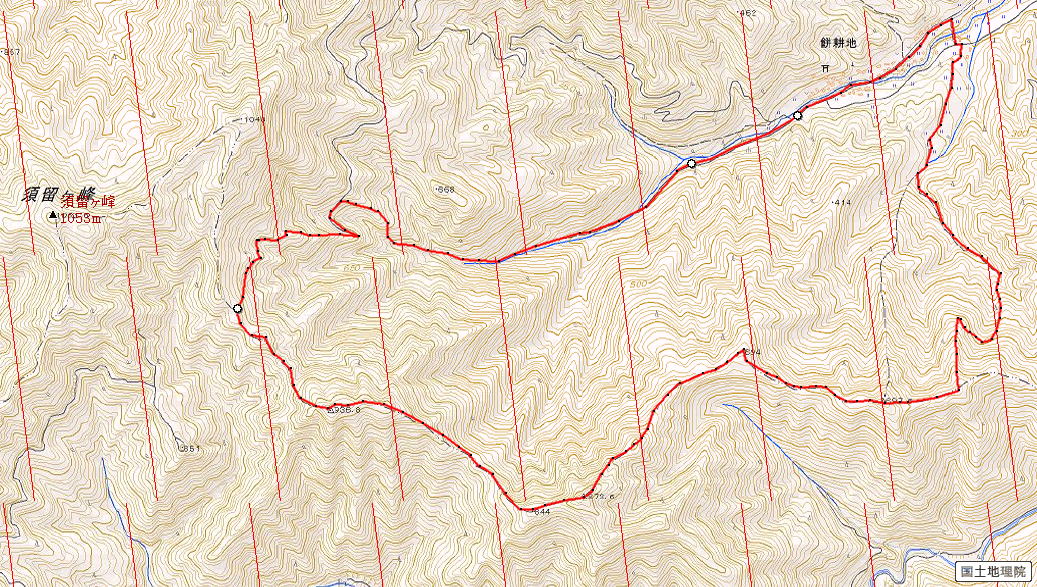

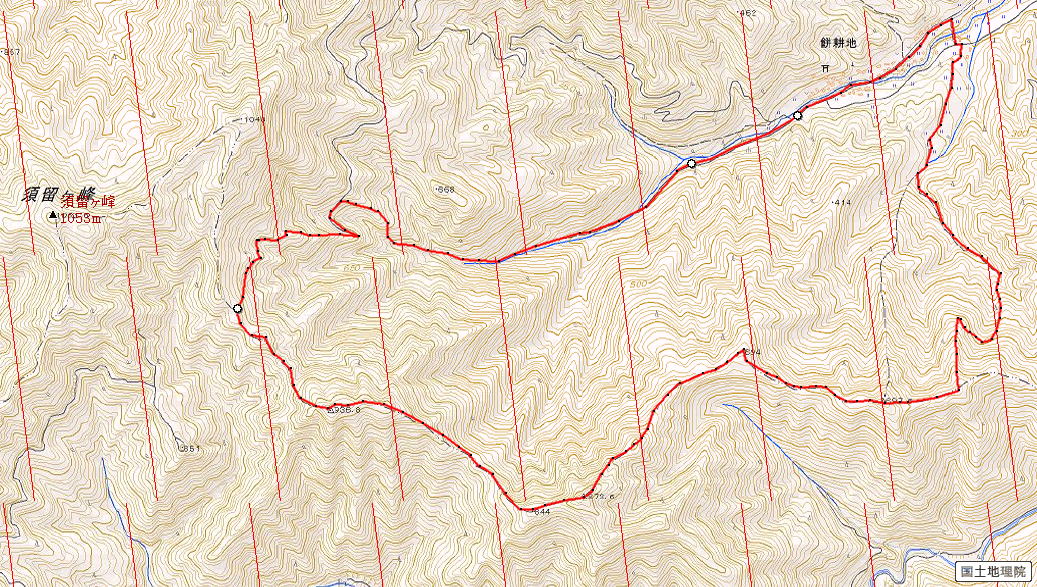

餅耕地~奥ヒナタ~町(ちょう) ※餅耕地・奥ヒナタは2005年以後新設

※全てのデーターはページ作成時のまま令和3年7月

15

20

(15・694m13:50)北は植林帯、南は皿状の明るい雑木の中にミツバツツジが咲く。以後三角点の町までは、植界が左右入れ代わりながら続くが(16)前後で朝来側の太い赤松林が美しい。ゆる上りの後、前面が全開の町ピークに立った。

(17・14:10)正面谷を囲んで鹿網が張り巡らされていた。粟鹿山・青倉山。朝来山は同定できた。

もちろん建屋地域と後方の山並みも。ふと足元を見ると「ワラビ」が出ていた。少しぐらい採っても仕方ないと思っていたら、あちこちに出ていてそれからワラビ採りが始まる。広い範囲に出ていて、かなりの量が採れ今年初めての収穫となる。さて、下山ルートは・・・。計画通り破線を下るとすれば・・・破線尾根を覗くと踏み跡は無いものの、見える範囲では障害になる物は見当たらなかった。

地図の等高線は詰まっている。見れば町界を東へ下った尾根肩に作業道らしきものが在り。もしかすると、破線途中から南東谷筋に入っている破線からのものかと思う。何れにしてもキツイ傾斜である。短いが「八代峠」への下見も兼ねて更に町界を辿って下方の尾根肩から下ることにして発った。

(14:55)鹿網に沿って下る。

上から見て「作業道かも」と思った所は地肌が出ているだけのことであった。下山方向の山肌は身の丈程の凄い草薮だ。さて、どうする・・・と思いながら進んでいると、ピークから北へ下る尾根の鹿網に沿って踏み跡がついていてニッコリ。下った尾根先から右の谷へと向きを変えるが、鹿網に沿って下るだけ(これしか下れそうにない)

(19・15:40)谷川の源頭である。ガラ場をガマンして少し下ると林道に着く。谷川の水量も次第に多くなり路面状態も良くなる。やがて大きな砂防ダムが見えてきたら田畑が現れて里へと下る。車に戻って着替え等していると、上から荷車に沢山の落ち葉をつんで下ってきた夫人(80歳位)と会話する。

この人はここから歩いて但馬妙見山へお参りしたこと(朝早く暗い間に出て晩遅くに帰宅)や若い頃には加古川の方に働きに出ていたこと等を聞いた。ゆっくり休ませてもらって丁度17時に発った。

歩きの記録にもどる トップにもどる

町界尾根は凄いヤブでリタイヤ覚悟で入ってみれば、

ヤブは無くて嬉しい誤算。険しさ故に手が付けられず?元気いっぱい太いブナ。

辿った尾根の高木雑木に、感動・感激・自然に感謝。

朝来郡養父町餅耕地(もちこうち)~ベテランコース~

養父町・朝来町の町界(大杉山・須留ヶ峰分岐) ~町界南下~

餅耕地/小須留ヶ峰(935.0m四等)~844.0m~奥ヒナタ(873.6m四等)~694m~

町・(697.6m三等)~更に町界を進んで尾根肩より餅耕地へ下る

◎所在地 : 朝来郡朝来町と養父郡養父町餅耕地境界尾根

◎地形図 : 2万5千図 『大屋市場(おおやいちば)』

◎山行日 : 2003.5.3 (土) 晴れ 憲法記念日

◎山行条件 : MTB/妻 Age=56

◎コースの見所 : ①この時期運が良ければ「ミヤマシャクヤク」に出会える

②小須留ヶ峰とその後点在する高木雑木帯

◎走行距離 : 往路 83.5Km 往復 167.5Km

自宅発(7:20)~(加古川B/P)~播但道・朝来L/P(8:32)~R=70~

餅耕地S/G(8:49)~発(9:18)~1・神社~2・林道終点(9:33)~3・桶釜口(10:07)~

3-1林道(10:25)~4・林道終点(10:30 おやつ)~発(10:41)~5・(11:00)~

6・町界(11:15)~発(11:20)~7・(11:30)~8・小須留ヶ峰 935.0mm(12:00

おにぎり)~発(12:15)~9・(12:29)~10・(12:44)~11・844.0m(12:58)~

12・(13:07)~13・(13:30)~14・(13:35)~15・694.0m(13:50)~

16・(13:55)~17・町697.6m三等(14:10 わらび採り・おやつ)~発(14:55)~

18・(15:05)~19・(15:40)~20・(15:54 わらび採り)~S/G(16:20)~

発(17:00)~往路~自宅(19:24)

20

18

17

町

16

14

13

12

11

844m

10

9

8

小須留ケ峰

7

6

5

4

3

1=5地点(手前谷ベテランコース) 2=一般コース分岐谷へ下る 1.2.3.と林道がついている

小須留ヶ峰

↓

須留ヶ峰

↓

大杉山

↓

1

↓

2

↓

3

↓

朝来側の樹間から、佐中から延々と上がってきている林道が見える。また、少し先で杉の木の樹上切れ間から大杉山の古杉が確認もできた。ゆっくり休んでブナに別れを告げて発つ。尾根左は杉林、尾根上から右は太いミズナラとシデが主体の素晴らしい林が続いた。ゆる~い下りで尾根肩に着く(9・12:29)南向きの尾根に誘われそうになるも町界に乗る。

下るにつれて岩が出て足場が悪くなる。左右共杉林になるが左は手入れ無しの幼木帯である。その上奥に、見るからにヤブっぽい大きな雑木ピークが「ここまで来れるか」と言っているかのように居座っていて少々不安になる。その左麓には餅耗地と建屋(たきのや)地区そしてR=312との間に座する山並みが目を惹いた。

やがて、ゆったりとした薄暗いコルに下りつく。(10・12:44)小さなコブを越していると花は付けていなかったがシャクヤクが生えていた。中上りになって左が超素晴らしい高木雑木帯に変わった。右桧林の中には太い樅の木が点々と生えている。昔は・・・と言っても桧の成長度から見て30年位か・・・山一面がこんな雑木林だったかと思うと・・・・。

傾斜が緩くなって(11・844m12:58)ここもまた水平尾根で南切れ落ち斜面は太いアセビの群落に変わった。緩く上って(12・13:07)右植林に変わるがその中に新芽が美しい「カラマツ」が生えていた。おやつを食べて発つ。未だ「ミツバツツジ」が咲き残っている尾根を行く。尾根肩から尾根筋がアセビで塞がり、尾根左へ避けてゆる下りする。

間もなく雑木帯には入ったが左に見る尾根が町界尾根であることに気が付いてそれに乗る。(12-1)この谷筋に、ほんの少しだけ石垣が露出している炭焼き釜跡を見る。左右とも凄い切れ落ちの雑木尾根を行き(13・13:30)枯れている木もあるがここだけに太い赤松が群生していた。さて、これからである。ここまでの雑木帯の素晴らしさに優るとも劣らない雑木帯の始まりである。

ザレ気味の中下りから、樹間も広く丘状地形のこれぞ雑木帯が続く。しかし、気になる事があった。と言うのは、これだけの雑木帯であるにも拘らず、何故か異常に落ち葉が無い事である。この様な現象を稀に見る事がある。私の想像では、風が落ち葉を吹き払ったのではないかと思う。同じ写真が重なるので挿入しないが皆さんには「行ってのお楽しみ」としておこう。

まるで、里山を歩いているようだった。(そうそう赤ビニテープのマーキングは小須留から先では見なかった)やがて左が植林に変わり(15)への上り返しで西が開けて「大杉山 須留ヶ峰 小須留ヶ峰」一帯が見えた。(下写真)

小須留ヶ峰頂上 中央がブナの木(東から) 小須留ヶ峰の水平尾根を往く